发布日期:2025-09-07 08:48 点击次数:114

“不行走不动了”、“不想去感觉没什么意思”、“不想管,我太累了”……,

这样的话想必你在生活中听过不少,她们有可能是你的身边人,也有可能是你自己;

笔者的朋友就是这样的一个人,在我看来她有着“与世隔绝”的特质,不争不抢,也不合群。

她的情绪十分稳定,很少生气,抱怨,又稳定得“死气沉沉”,像动物界里的“卡皮巴拉”,似乎对于世界上的众多事物毫无兴趣;

平时叫她出去走一走,步数不到五千就开始嚷着累了,要回去,想拉着她一起去旅游;还没开始计划,她就说太繁琐了,下次再去。

口头禅就是“没意思,算了,不想,没兴趣”。

很少有人能够把她叫出来,大部分时候她似乎对一切都提不起兴趣,没有必须要达成的目标;

也没有一定要去的远方,这样的人其实并不少见,前几年网络平台还将这种对任何事物都提不起兴趣的状态命名为“空心病”。

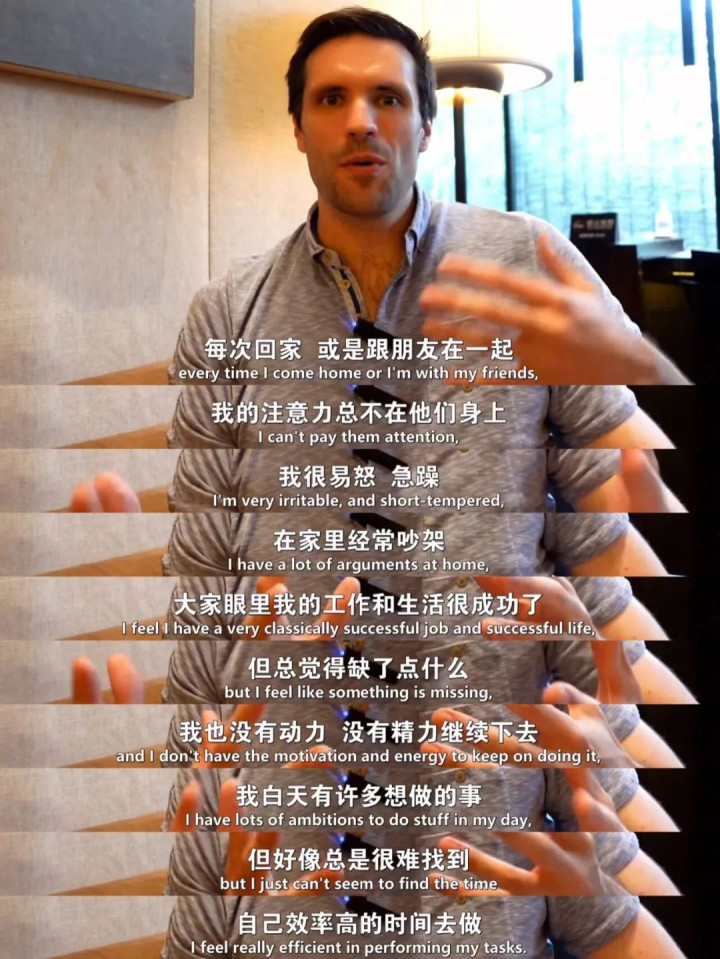

这类群体会经常感到活着没意思,觉得人生十分空虚,来自北大的新生调查显示约40%的大一学生存在此类状态。

他们往往有着一定的情感麻木,行为钝化,社会功能退化的特征,那么造成这一现状的根源又是什么呢?

精神分析心理学流派(psychoanalysis school of psychology)在接待来访者时会通过溯源的方式;

来探索来访者的童年经历,以此来寻找各种行为模式下的底层逻辑,同理这种对任何事物都提不起兴趣的状态;

也有着一定程度上的来自于早年经历的深层次影响,比如一个过度焦虑的童年。

从心理学角度来看,焦虑一般与外界环境带来的不安与压力相关,不少心理学研究显示:

过度焦虑的童年,会让你长大后做任何事都提不起劲。因为过度焦虑会从两个层面“摧毁”你对生活的探索与兴致。

首先是生理层面,当孩子处于长期焦虑状态时,会引发应激激素(皮质醇)的异常升高;

会在一定程度上抑制动脉的分泌,多巴胺作为大脑奖赏系统的核心递质,减少之后会让个体对新鲜事物的反应变得迟钝。

并且功能性核磁共振成像研究显示,长期处于焦虑环境中的儿童在面对潜在兴趣物时;

由于大脑长期处于过度焦虑的威胁预警状态,那么它就会优先强化杏仁和下丘脑的恐惧回路;

这种模式会让个体对陌生事物的反应从好奇转变为警惕。

而过度焦虑状态下海马体的损伤也进一步加剧了个体对事物兴趣匮乏,当新体验无法与积极情感建立连接时;

那么他们就极易丧失对一切事物的兴趣,一个为生存而过度优化的大脑,必然以牺牲探索欲为代价。

其次,过度焦虑的童年经历也会让个体的心理发展出两种关键性防御策略:

外在动机、依赖与情感解离,所谓的外在动机依赖则是指个体无法自发的主动的探索自身与世界;

长期处于被动之中,需要外界环境给予驱动机以及能量来源。

童年时期父母通过严格的奖惩来控制孩子的行为,比如将孩子对画画的兴趣异化为必须考美术等级;

强制孩子完成指标,当爱好都能变成压力时,试问孩子又如何寻找真的快乐?

控制欲过强的父母在悄无声息之间已经改写了孩子对于人生的正确认知;

宛如提线木偶般失去属于自己的独特与探索欲,又怎么会对其他事物提得起劲。

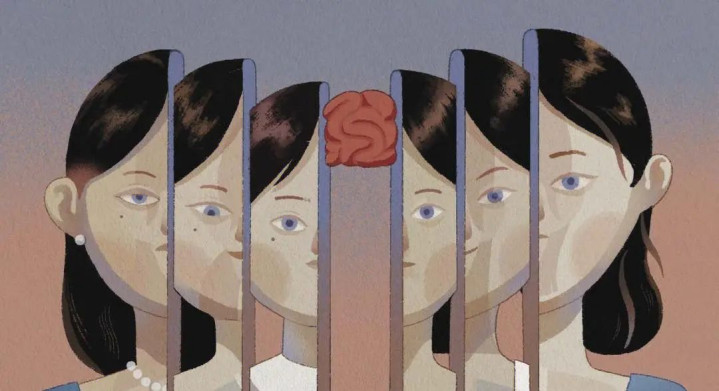

长此以往,孩子在对任何事物都提不起兴趣的同时,也往往伴随着一定程度的情感解离(Emotional dissociation);

这是一种更加彻底的自我保护,为了全方位包裹自己的脆弱与不安;

个体会主动切断对外界的情感链接,会强迫自己以淡漠,无所谓的态度对待生活。

其中也不乏一些“伪装者”,他们戴上了独属于自己的人格面具,在人群中佯装自己的正常与积极,实则内心早已“千疮百孔”,冷若冰霜。

童年时期的过度焦虑与不安已经深深扎根于他们心中,直至他们成年,而他们心底却始终藏着一个“未被接纳的小孩”;

而这个未被接纳的小孩就是童年时期未被拥抱的自己,这些消极的情绪被深深埋在内心深处形成了一堵“围墙”,保护了自己,隔绝了世界。

对任何事物都提不起兴趣,对一切都十分漠然,本质上并不是对世界,对现状的不满,而是对未知,对不安的自我防御;

可成长就是一个直面现实的过程,人生是用来体验的,而不是去寻找完美的过程;

惶恐与不安,焦虑与痛苦都是人生的一部分,每个人都不是局外人。

作家周国平在他的随笔《直面苦难》中这样写道:

“一星陨落,黯淡不了星空灿烂,一花凋零也荒芜不了整个春天,人生要尽全力度过每一关,不管遇到什么困难都不可轻言放弃”。

-The End -

作者-观南

第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人

图片源自网络,侵权请联系